Das Geheimnis der Buchgenres: ständig in Bewegung

Fast täglich entstehen neue Buchgenres … So jedenfalls mein Eindruck. Mit jeder neu konzipierten Reihe wird auch ein neues Buchgenre geschaffen. Ist das Spielerei – oder bietet es uns die dringend nötige Orientierung in einem Markt, der seinerseits ständig...Die Wahl des passenden Buchgenres – blödsinnig oder wichtig?

Die Buchhandelskette Hugendubel hat vor rund zwei Jahren mit der Eröffnung einer riesigen, neuen Filiale in Berlin den „Buchshop der Zukunft“ ausgerufen. Dessen wichtigste Besonderheit ist, dass es keine klassischen Abteilungen wie „Belletristik“ oder „Sachbuch“ mehr...Erzählendes Sachbuch – was’n das schon wieder?!

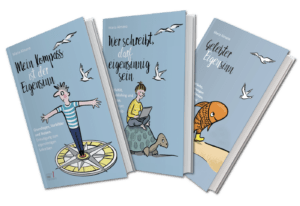

Seit ich begonnen habe, an meiner Trilogie des Eigensinns zu arbeiten, träume ich davon, eine Definition des „erzählenden Sachbuchs“ zu schreiben. Denn da vermute ich noch immer das größte Eigensinns-Potenzial unter allen Buchgattungen. Nur: Mit einer Definition des...Expertenbuch: Bei mir immer eine ganz individuelle Angelegenheit

Handwerker, Selfpublisher, Solopreneure, Kleinstunternehmer, freie Beraterinnen und Dienstleister, Kreative, Einzeldienstleisterinnen, Selbstständige aller Art – so gut wie alle haben ähnliche Probleme und Fragen: Wie mache ich mich sichtbar? Wie hebe ich mich von der Masse ab? Ein eigenes Buch ist dafür eine hervorragende Möglichkeit! Und professionelle Unterstützung dabei bekommen Sie von der Buchhebamme. Die hat genau damit sehr viel Erfahrung.